自由,是艺术的灵魂。作为思想大国,德国在艺术领域用深厚的底蕴和前瞻性的眼光不断改变着人类的精神面貌。继承这份自由求新、寻求突破的传统,德国杜塞尔多夫艺术学院培育出了众多思想活跃、创作卓著,并对当今世界产生深远影响的艺术家,用实力在当代艺术领域占据了无可替代的地位。

至品生活 采访/撰文:毛菊丹、杨雨蓉 图片提供:杜塞尔多夫艺术学院、今格空间、Getty Image

德国杜塞尔多夫艺术学院

低调的实力派

坐落在德国莱茵河岸的小城杜塞尔多夫有些与世无争的气质。沿河两岸,高楼林立的新城区在夜晚闪烁着耀眼的霓虹灯,古堡旧建筑撑起的老城区从骨子里透着些散漫与厚重,然而新与旧的关系丝毫不显突兀,和谐地共处于城市的同一片天空之下。就像深巷里陈酿的美酒一样,创立于1762年的杜塞尔多夫艺术学院就深藏于老城的片区之中。位于冰窖街1号的学校主楼是文艺复兴时期建造的经典建筑,主楼入口处的台阶上至今都印刻着因敏·堪普(Irmin Kamp)提出的立校宗旨:“给予我们学生的只有最好。”也正是从这里,走出了许多对艺术世界产生深远影响的艺术家,如曾作为“激浪派”重要成员的约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、在新媒体艺术领域的开拓者白南准,以及将拼贴的方式融入严肃艺术创作的西格玛·波尔克(Sigmar Polke)等,在某种程度上来说,正是他们的存在,让学院在今天看来都熠熠生辉。

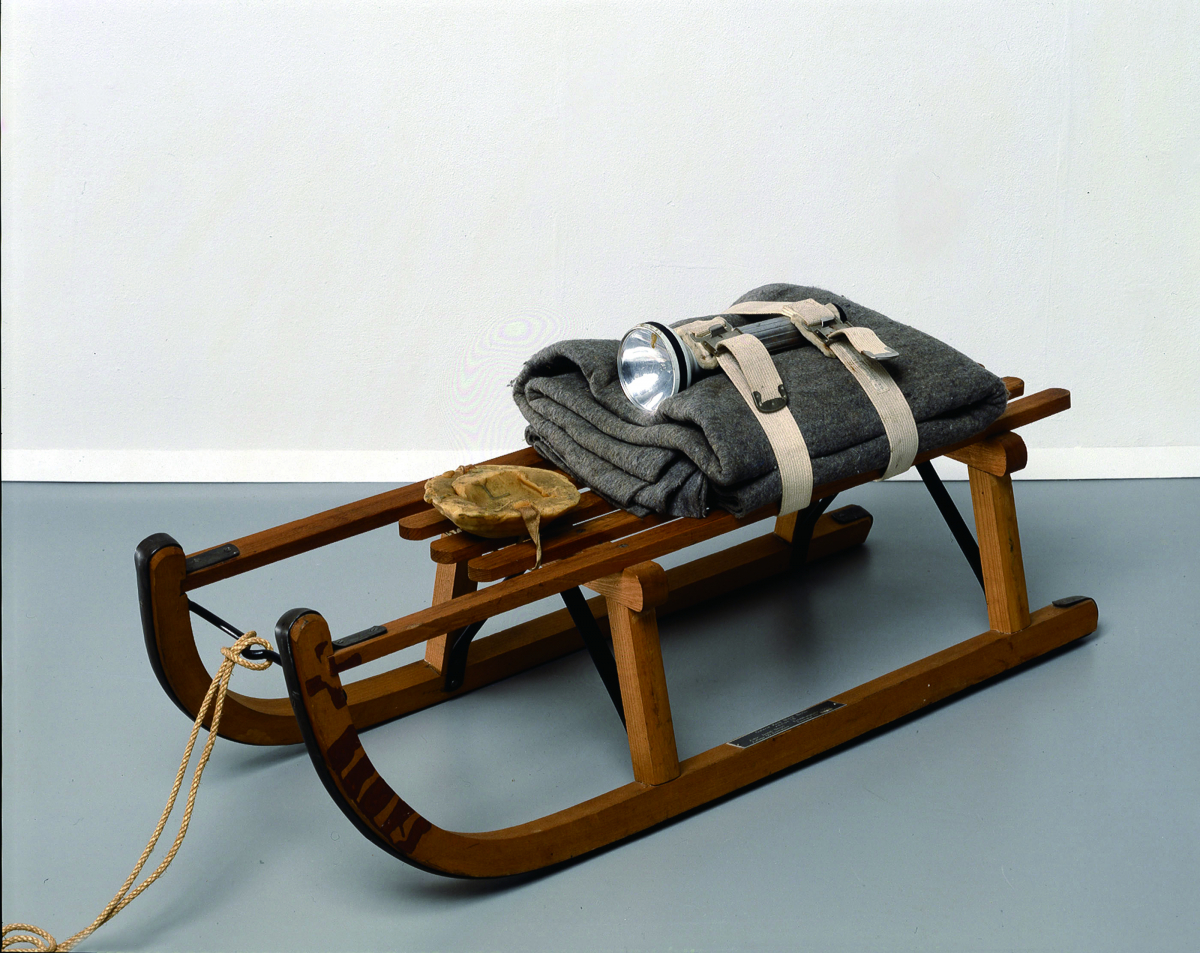

约瑟夫·博伊斯于1969年创作的概念艺术作品《Sled》

在杜塞尔多夫艺术学院,有一则长盛不衰的传记性逸闻。艺术家博伊斯十分偏好选择油脂和毛毡为材料进行创作,1961年在他正式担任这所学校的教授之后,得到了当年神秘而空间宽裕的第20号房间作为工作室。有一次,他放在工作室里的两件作品《油脂浴缸》和《油脂角块》被清洁工误认为是垃圾而不小心清扫掉,然而他并没有指责那位清洁人员,反而觉得自己长久以来坚持的艺术与社会、生活之间存在的紧密关系得到了巧妙的验证。

作为杜塞尔多夫艺术学院的著名校友之一,博伊斯在1947到1951年这几年的求学时光里形成了独树一帜的艺术眼光,那段时期被他称为“刻骨铭心的经历”。同时,他作为1960年代“激浪艺术”的积极参与者之一,提出的“扩展了的艺术概念”为艺术与生活的结合带来了超越激浪艺术的新维度。“社会和民主的新生活形式”——这个充满创造力的更美好的社会是他憧憬的目标,这个过程被他形象地称作“社会雕塑”。

约瑟夫·博伊斯 1965 年著名的行为艺术作品《如何对一只死兔子解释绘画》

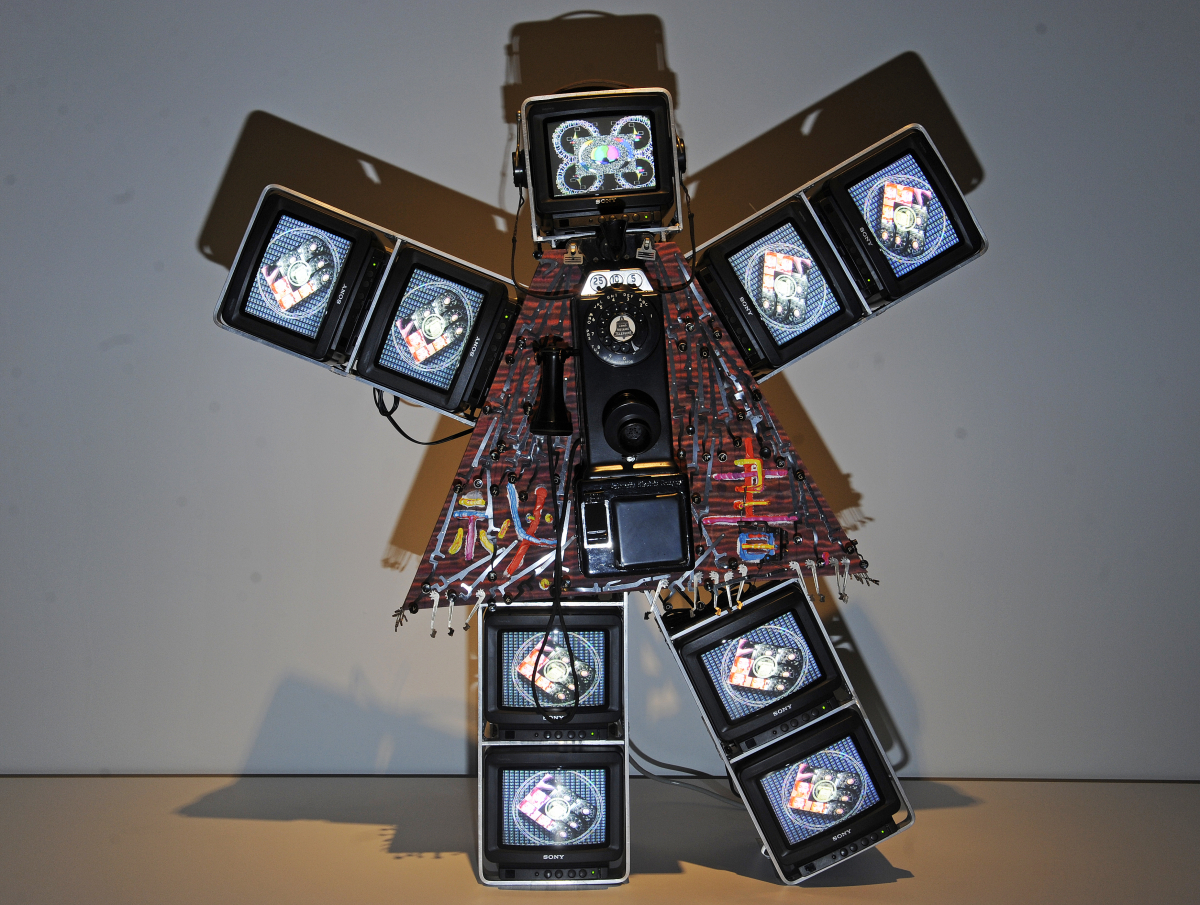

1978年,他与校友——当时也是颇为激进的艺术家白南准共同在母校杜塞尔多夫艺术学院的礼堂举行了一场别开生面的演奏会“纪念乔治·麦西纳斯”(In Memoriam George Maciunas),向激流派创始人乔治·麦西纳斯致敬。1963年,博伊斯恰恰也是在这里第一次以激流派成员的身份登台演奏钢琴。整个演奏会持续了74分钟,然而他们两个却都不是技艺高超的演奏者,尤其是白南准更是以“世界上最差的钢琴演奏家”的自嘲出名。“我们只是想以简单地运用乐器来演奏,挑战艺术被束之高阁的状态。”在之后的发言中,博伊斯坦诚地说道。这恰好呼应了他与白南准两人一直以来坚持的“谋求公众”的艺术立场。

白南准1991年创作的作品《Lady Secretary, Bilingual, Will Travel…》

白南准1995年创作的作品《Electronic Superhighway》

除了牢固扎实的基本功之外,杜塞尔多夫艺术学院鼓励学生们用创造性的艺术实践来积极参与并影响社会发展的进程,在这里艺术从来就不是脱离社会而自成一体的。博伊斯和白南准的后辈,诸如奥托·格茨(Karl Otto Goetz)的得意门生格哈德·里希特(Gerhard Richter)、西格玛·波尔克(Sigmar Polke)等都继承了这个传统,用自己的创作衍生出独立而具反思精神的思想,冲击着社会原有的陈旧保守的顽固理念。

格哈德·里希特于1991年创作的油画作品《未标题 4/1/91》

包括绘画、雕塑、建筑、摄影、舞台设计、平面设计等在内的艺术类课程,以及包括艺术史、哲学、教育学、社会学、诗学等在内的艺术相关课程,在极大地丰富学院课程的内容之外,也以更加细化的划分方式呈现出在艺术领域更为专业的态度。从2005年开始,位于杜塞尔多夫城堡广场边的学院美术馆正式对外开放,美术馆不仅为学院的教授以及校友们提供展览空间,也因为丰富的藏品被视作美术学院的收藏馆。学院用这些展品提升了杜塞尔多夫这座城市的文化魅力,并以此鼓励即将前来求学的学生们,信服自己的学校。

我即艺术,风格即人

“艺术是不能直接传授的,也没有规范的模式;艺术产生于人,这个人具有丰富的阅历,他用造型的手法将自己的经历记录下来。”杜塞尔多夫艺术学院前院长Markus Lüpertz在开学典礼上这样告诉刚入学的新生。当谈到在他长达26年任期间的成就时,他说:“我在学院最大的成就就是网罗了欧洲、美国最好的艺术家来此担当教授,这成为学生们一生中最为宝贵的财富之一。而我这个院长是全体教授投票选举的,我的首要职责就是为老师和学生们的创作提供一个相对宽松自由的环境。杜塞尔多夫艺术学院现在已经成为欧洲最有创造力的艺术学院之一,我为此感到自豪。”在他眼里,艺术创作似乎不是为了拯救世界,而是拓宽理解世界的维度,这也是他一直以来对学生们的告诫。

在杜塞尔多夫艺术学院,学生入学后可以自主选择一位自己信任并乐意接受其教学风格的教授,经过反复的谈话和了解之后,最后决定进入他的班级,真正拜他为师。学校里的任何一位教师都有责任和义务对自己的学生进行充分的了解,让他们在绘画、工艺、设计、多媒体或其他视觉艺术范围内的学习中,得到潜力的发掘和再造。诚如学院第三任院长Friedrich Wilhelm von Schadow曾说过的,“尊重每个学生的天赋,建议性地、严格地、循循善诱地培养学生对艺术的悟性。”这也是学院一直以来在教学上所坚持的“我即艺术,风格即人”理念的体现。

公众开放日

这是杜塞尔多夫艺术学院的特色之一,每年2月学校会邀请大众参观为期一周的年展,而其间所有在校班级都将公开展示他们的作品。除了向公众开放之外,也有很多画廊经营者以及策展人前来挑选有潜力的艺术新星。如日本艺术家奈良美智在当年第一次参加公众开放日,便收到阿姆斯特丹的画廊的邀请等。每逢此时,学生们都会做好画册,用于展示自己的作品。

Rita McBride:别局限在“天赋”的迷思中

杜塞尔多夫艺术学院现任院长,同时也是一位出色的雕塑艺术家。作为首位担任院长的美国籍女性,McBride坦言这是一项艰巨的任务。她在言辞间透露想在教育领域做得更好的抱负,并且坚持自己一直以来的坚持:“我不认为每个艺术家生来就是有天赋的,一个追求自己愿景的艺术家就是一个成功的艺术家,这实际上是我们学院的目标。而在当今,公众对艺术的关注逐渐增加,‘成功’一词也变得不那么绝对了

杜塞尔多夫艺术学院的知名教授及校友仿佛是一张影响西方艺术进程的名单,这是否归功于遵循传统的系统教学理念?

可以这么理解,但现在教学内容不该只局限在艺术史和理论两方面,还有许多其他科目可以被挖掘。艺术家需要受到来自不同事物的刺激,他们不该只是坐在工作室里等待灵感。因此,我想扩大学生在这里学习的知识量、深度以及广度,让他们将艺术与其他学科进行自如的融合。

你认为杜塞尔多夫艺术学院一直以来坚持的核心理念是什么?

自律和自由。在杜塞尔多夫艺术学院,艺术实践的核心精神就是对艺术自由的追求。不论是绘画、雕塑、视觉、建筑、舞台设计、摄影、电影和视频艺术中的哪一个,如果你想在其中深入发展,你首先要放下的是固有的认识,把心打开,这样才能吸收更多养料。

“大师班”系统是杜塞尔多夫艺术学院曾经引以为傲的教学系统,但现在被批评为“太过刻板和孤立化”,你会对此进行一些改变吗?

我首先会从名称开始改起。但我相信改革后的教育系统仍会带来很多精彩内容:学生们仍有很多机会与前辈大师们交流经验,并体验一个想法是如何转变为视觉作品的整个过程,我仍然觉得这对年轻艺术家来说非常重要。但是,变革后的系统不再是单向的,学生也可以对前辈进行发问和质疑,用他们活在当下的思维介入传统的艺术思想中,碰撞出契合社会发展的思想火花。

在你担任校长前,杜塞尔多夫艺术学院都是男性担任该职,你认为这是一项特别的挑战吗?你认为你可以改变什么?

这的确是一个挑战,许多知名艺术家都是从这个学院出来的,无论什么性别。我出生于1960年代,让我感到幸运的是我的母亲对艺术一直都很感兴趣,所以我才有幸接触到这领域。但当我上大学时,所有的教师都是男性,我记得自己曾在这个男性主导的艺术环境中感受到的别扭。 我非常喜欢这所学校,但现在学校的状态仍然有点像是在18世纪,我想将它带入21世纪,甚至在想为什么不准备迎来25世纪?我们对未来到底有什么期望?艺术家和艺术将在未来发挥什么作用?现在的生活经由互联网产生剧烈的动荡,影响了生活方式和艺术家处理图像的能力。但这是一个过渡,我们不应该以激进的乐观主义迎接这种情形的到来,而是要有先见之明。

对于中国想要申请杜塞尔多夫艺术学院的学生,你有什么建议?

这是一个很热门的话题,我经常听到年轻的学生们抱怨中国应试教育体制,他们认为它过于以考试为中心,压力太大,太耗费时间。然而其中也有一些误解,不论是表面看起来自由的艺术学习方式,还是应试教育体制,自律都是关键,而且身在其中,你应该对真正要做的事情有非常清晰的了解,目的明确之后,其他只是道路、方式上的不同而已。我们很欢迎中国对艺术感兴趣的学生报考杜塞尔多夫艺术学院,不论你是高中毕业,还是有其他的教育经历或者已经工作多年。

陈若冰:艺术是一条孤独的道路

陈若冰1970年出身于一个艺术世家。在进入杜塞尔多夫艺术学院之前,他在浙江美术学院国画系学习。然而对他来说,杜塞尔多夫艺术学院的学习经历才是“自己真正的艺术生涯的起点”,从宣纸笔墨到画布油彩的摸索过程中,他找到了自己的创作风格。他将之归功于老师——德国知名的色彩画家Gotthard Graubner (1930-2013),“传承就是通过一边实践和一边梳理的方式来辨别作品,接近自己。”

陈若冰于2015年在杜塞尔多夫工作室创作的作品《1510》

陈若冰作品创作的场景

什么因素使你申请去杜塞尔多夫艺术学院就读?

杜塞尔多夫艺术学院是一所开放的学校,学制通常是五年,但也可以根据自己的学习进度来调整。我去那里求学是想领略另一种艺术教育的思路和氛围,以便进一步思考自己艺术道路的走向。想要进入一个面向全球招生而每年只录取大约50名新生的学校,可想而知是有一定难度的。不过,努力和机遇往往会为你打开一扇门,让你忽然置身于全新的挑战中去。

在德国的学习经历对你来说有怎样的启发?

德国美术教育的“教”和“学”看似自由散漫,学生几乎可以完全自主安排时间、确定研究方向并完成艺术实践。但其中的潜台词却是:“独立思考和判断”。自由不是漫无边际的,在你获得自主权利的同时,责任也就落在了肩上。在1990年代初,国内美术教育的技法论和方法论和德国美术教育存在着很大的距离。作为一个从小接触传统文化教育的我,虽然在学习书法和中国画的过程中,已经隐约感受到了一对一因材施教的优点,但是,完全独立去自己评估生活和艺术的方方面面,去琢磨老师的点拨,慢慢理出头绪,其间思维方式的转变其实经历了一个漫长而艰辛的过程。

你在杜塞尔多夫艺术学院学习期间,有什么特别的艺术创作经验?

最主要的问题就是向自己发问:自己是谁?什么是艺术?什么是绘画?为什么画?画什么?虽然这些问题你不可能得到一个具体的答案,但对这些关键词的发问会激发起对艺术本质的思考。具体到绘画实践上,也是一直在摸索着前进,学会取舍,试图让个性化的艺术语言渐渐变得清晰起来。我的教授Gotthard Graubner是德国知名的色彩画家,从他那里学到的最根本的东西就是对艺术作品敏锐的视觉判断的掌控,从他那里我才真正开始自己的艺术生涯。

对即将选择杜塞尔多夫艺术学院进行学习的年轻人有什么建议?

要了解自己想要的,不是跟风。就我个人经验来说,在德国进行艺术创作是一种非常个人化的行为,也是非常孤独的道路。所以确立目标,才能坚持走下去,我认为这也是最为关键的。