美国摄影大师大卫・拉切贝尔的首次上海个展《制景》在艺术门画廊开幕,从人像到风景、写实到超现实场景,30年摄影生涯里承载了拉切贝尔不同心态之间的转换,以及他最终忠于自我、对内心的回归。

至品生活 采访/撰文:毛菊丹 人物摄影:郭一@One+Studio 作品图片提供:艺术门、© David LaChapelle

与他那些用“过分”饱和的色彩、险些撑破画面的艳丽摄影作品不同,在画廊里还在忙着结束最后布展工作的大卫 · 拉切贝尔(David LaChapelle)从头到尾一身黑色打扮,格外朴素。棕色卷发,加上凹凸有致的面部立体轮廓,像极了文艺复兴时期的人像雕塑。

正值大卫 · 拉切贝尔的首次上海个展《制景》在艺术门画廊开幕,面对展厅里这些对他30年摄影生涯进行全面回顾的作品,他看上去既紧张又兴奋。挂在一楼拐角处的《美丽新世界》是拉切贝尔今年的新作,这次于亚洲首度亮相:两个男子双手合十,呈祈祷状,稍远处站立的一名男子正看着他们,三人头顶着神仙一般的光晕,与背景的瀑布相称,仿佛置身于极乐世界,玫红色的浮船仿佛正载着他们的心愿,绚丽夺人。拉切贝尔指向这张图,笑着说道:“这就是我现在生活的地方,也是我当下心境的写照,平静、美好而又生机勃勃。”他说话时轻声轻语、音色柔软,与肌肉矫健而紧致的体廓,深褐色的结实手臂有些对不上号,就像壮汉心里住着一个悸动的纯真少年。

《女神卡卡:大都会》(Lady Gaga: Metropolis),彩色输出摄影,2009

《美丽新世界》(A New World ),负片手绘颜料印画,2017

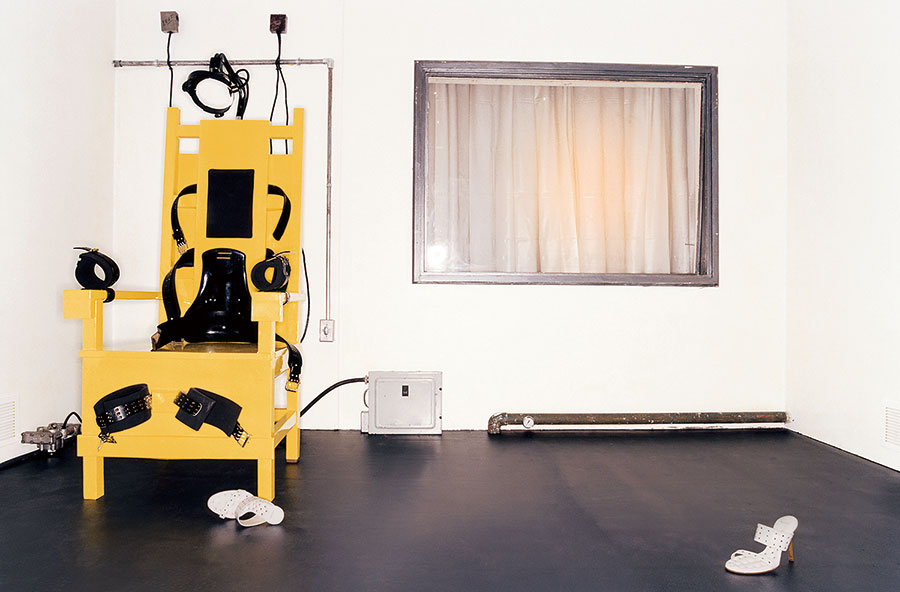

《我要活着》(I Want to Live), 彩色输出摄影,2001

“我想见到那些爆炸的色彩!”

拉切贝尔的摄影生涯开始于上世纪80年代,作为少数能平衡商业和艺术题材的摄影师,他以大胆、鲜明以及极具当下特色的手法来诠释人物、信仰和社会环境等主题,以此颠覆了摄影的传统类别。从早期的作品开始,他的画面里就挑衅似的充斥着高饱和度的色彩,蔓延出蠢蠢欲动的情色气息、灼热欲燃的美感。

他想要那些争鸣的色彩,从小就渴望着那些明晃晃的光亮。因为儿时的拉切贝尔在校园里被欺凌的问题,他的父母曾带着几个孩子多次搬家,“我以前会打扮得像牛仔一样去上学”,学校里的其他孩子就会朝他砸牛奶盒。他甚至想过要自杀,而打消他这个念头的只有一点:“如果我死了,那就意味着也要夺去我父母的生命。”之后他做出了与此截然相反的选择,他去了纽约,从北卡莱罗纳美术学院(North Carolina School of Arts)毕业之后得到了第一份正式工作—担任安迪 · 沃霍尔创办的杂志《Interview》的摄影师。沃霍尔是个什么样的人?“非常风趣幽默,他总让我想到我的妈妈。”

《天堂:输血》(Paradise: Transfusion),彩色输出摄影,2014

“我从18岁时开始就以摄影为生”,他曾经列过一份清单,上面写的是每一个他想要拍摄的对象,“最让我感到紧张的是拳王阿里(Muhammad Ali),他是我心中的英雄。他对所有人都十分友善,是一个真正的绅士。”拉切贝尔说体育竞技运动员尤其难拍,因为他们中的大部分人根本没有镜头感。

“我初涉摄影事业时,时尚世界沉浸在颓废而乏味的氛围中,不是白色就是黑色,Peter Lindbergh、Herb Ritts、Bruce Weber等摄影师都是这样的风格。”他追忆到了上世纪80年代,停顿了一下,仿佛松了一口气似的继续说道,“那是艾滋病在纽约肆虐横行的时期,我是一个幸存者,却亲眼目睹了身边很多朋友的离世,这让你开始对世界产生质疑。我到底想要做什么?我想拍摄那些激励人们的影像?还是去制造黑暗?作为一个艺术家,你有权利选择。”

在男友Louis身患艾滋病离世之后,他在许多年里不断地怀疑自己是否也已经恶疾缠身,心慌、恐惧,负面情绪像潮水一般向他袭来。直到今天,还能在拉切贝尔右手的四个手指看到颜色已经变淡的四个字母:LUIS。“那是另一个Luis。”他笑着回应道,像是正在解释一个误会一般,“他曾经是我的经纪人,为我工作了17年,但在1999年因先天性心脏病发作而去世。”

拉切贝尔不想栖身于那个布满黑暗和困惑的世界中,“我想见到那些绚丽的色彩在画面上像烟火一样一颗颗地爆炸,因为它们绚烂,关乎剧变、兴奋、闪耀、愉悦和有趣,无礼而又天真。”

《洪荒过后:雕像》(After the Deluge: Statue),彩色输出摄影,2007

照片会说谎,可是内心不会

即使在拉切贝尔最风光得意的时候,他也没有避开舆论的凶猛势头,他总是摄影师里备受争议的那一个。不断地会有评论者对他进行负面评价,将他归为流于肤浅、亵渎神灵、物质至上之辈,这是不是也令他烦恼?“有时确实会有一点,可能还要更多,但我现在再回头看会发现一切都在发生变化,人们会在我的作品里看到过去看不到的那些事物。保持一点距离,退后一步,你会发现摄影里表现的是美国社会在当时做出的种种选择。这并不是谴责,我是在用幽默和美感表达。”

在诸如《由汉堡导致的死亡》(Death by Hamburger)以及《我为购物买车》(I Buy a Big Car for Shopping)等作品里,拉切贝尔表现得更为明目张胆:被一块超大尺寸的汉堡“调戏”的女人、由巨型可口可乐瓶引发的车祸等,它们并不单单只是一张过于显眼、夺人眼球的图像,这只能说是大众对艺术家信誉的盲目诋毁。

“我想要阐述一种关于消费主义的悖论,一种颓废和堕落的现象,它信誓旦旦地保证愉悦的心情与你接下来拥有的限量款手包或者荒唐离谱的价格息息相关。我就是要发问,因为它们能做的仅仅只是将每个人的注意力从当下剥离,转移开来。”

《关于灵魂》(Concerning the Soul) ,彩色输出摄影, 2008–11

在拉切贝尔作为商业摄影师而备受追捧的那些年里,他曾为Elton John、Jennifer Lopez、Christine Aguilera等人执导、创作过音乐录影带。他的脑袋里总是有各种各样的奇思妙想,“先有故事和概念,才能产生一幅作品。换句话说,我的照片会说谎,它们都是靠里面的故事,靠核心搭建起来的。”但是,他在2005年拍摄的纪录片《Rize》让他头一回在心里感到不太对劲,这个以洛杉矶贫民区的街头舞蹈Krumping为主题的创作,以惨淡的票房让他遭遇了自从业以来前所未有的冷遇。“我从小最大的梦想,就是把自己的作品挂在画廊的白墙上。”然而,在商业社会的现实面前,他的艺术梦想的真正实现变得越发艰难。“我的主题对杂志来说太过头了。”2005年6月,拉切贝尔为意大利版《Vogue》拍摄了一组大片,模特们倚靠着摇摇欲坠的荒废房屋,镜头里弥漫的尽是一片末日氛围。他当时关注的是全球变暖的环境问题,但没有想到的是正值8月杂志出刊,飓风Katrina突然来袭。

“编辑立刻给我打电话,问我‘你为什么这么做?只要表现漂亮的裙子就好。读者会认为这暗示着飓风灾难。’但那却是我两个月前拍摄的照片,接到电话的那个时刻我就已经料到,那将是我进行的最后一组商业摄影作品。” “我热爱时尚,热爱一切与美相关的事物。时尚和那些让人心驰神往的美丽是文明的标志之一,”他停了一下,继续说,“我们用时尚表明态度,去塑造美丽,这一点都没有问题。但是这渐渐地开始失衡了,你渐渐滑入了一个颓废、堕落而空洞的人生。大众着魔似的急切想要占有美好的物质,但难填的是欲壑,我已经受够了那一切。那些都是征兆,我已经把我在时尚圈想要说的、想要表达的都已经说完了,只能到此为止。”也是在同一年,他以米开朗基罗的雕塑《圣母怜子》为原型为摇滚歌手科特妮 · 拉夫(Courtney Love)拍摄专辑封面,照片中拉夫扮成圣母的形象在怀中抱着一个半裸的男子,从外形上看这名男子神似耶稣,又神似拉夫的前夫即Nirvana乐队的主唱Kurt Cobain。“那对我来说意味着一种终极的失落,从未有任何一种情感会比母亲失去儿子更让人感到挫败、悲痛和难过。”或许,那时的拉切贝尔的内心也正经历着挣扎一般的失落。

与他亲近的人都很担心他的状态,当时他的助理发现拉切贝尔已经整整11个月没有休过一天的假期。但他的行事风格异常地雷厉风行,忽然之间就已经决定好去夏威夷的毛伊岛(Maui)买地种田。2006年,43岁的摄影师大卫 · 拉切贝尔宣布退出时尚商业圈,开始隐居的生活:“那时我就想做一个在田间务农的快乐农夫。”

真正转向艺术摄影之后,他创作了一系列作品,包括对文明走向毁灭过程的反思系列“洪荒”(Deluge),解构波提切利的名作《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)的单幅作品“被蹂躏的非洲”(The Rape of Africa),遭洪水淹没而四处狼藉的“美术馆”系列(Museum),以及以花卉堆叠人造物、模拟巴洛克风格画作的系列“地球在丛中笑”(Earth Laughs in Flowers)。它们脚踏实地、认认真真地打开了一位想成为艺术家的摄影师的初心,仍旧坦荡地忠于自我。□

《戴文·青木:鱼叉》(Devon Aoki: Fish Stick),彩色输出摄影,1998

大卫· 拉切贝尔个展:制景

时间:即日至11月30日

地点:上海艺术门画廊

地址:上海市黄浦区江西中路181号

开放时间:周一至周日11:00 am - 7:00 pm